Senectus ipsa est morbus: è nota la sconsolata sentenza con la quale Terenzio Afro definiva la vecchiaia. Per secoli è stato effettivamente così, quando si usciva dalla vita molto meno vecchi e decisamente più malandati. Una nuova mentalità della vecchiaia comincia ad affacciarsi solo nel Settecento, quando si tende a rifiutare la morte sociale che precede quella fisiologica: il gusto della vita comincia a coinvolgere anche l’anziano, non limitando più la sua vita di relazione.

Ma è soprattutto in questi ultimi decenni che l’aforisma citato viene drasticamente smentito da una nuova mappa della vita umana che ridisegna completamente vecchiaia ed invecchiamento.

La vecchiaia vista con gli occhi di oggi

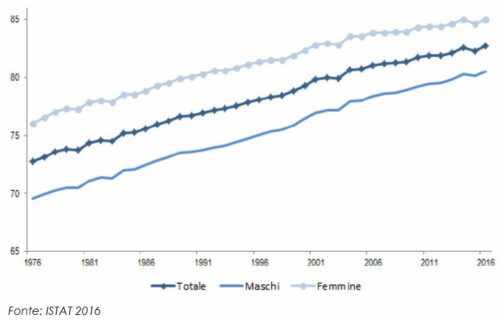

Un mutamento profondo nella visione della vecchiaia è avvenuto alla fine del secolo scorso, grazie a due importanti fattori. Il primo, più quantitativo, sta nella brillante demografia della longevità italiana. Nel 2018, così come nel 2019, le condizioni di sopravvivenza della popolazione sono ancora migliorate e si registra un nuovo aumento della speranza di vita alla nascita. Per gli uomini la stima è di 80,8 anni (+0,2 rispetto al 2017) mentre per le donne, le più penalizzate nell’ultimo scorcio di periodo, è di 85,2 anni (+0,3). In miglioramento risulta anche la sopravvivenza della popolazione anziana. Nel 2018, all’età di 65 anni la speranza di vita residua è di 19,3 anni per gli uomini (+0,3 sul 2017) e di 22,4 anni per le donne (+0,2).

La speranza di vita alla nascita è cresciuta sulla base di progressi storicamente continui ed ha interessato in particolare proprio le età più anziane, dato che la riduzione dei rischi di morte nella classe di età 60-69 anni, per esempio, contribuisce già da sé al 15% del guadagno maschile e al 9% di quello femminile. Dice l’Istat che tali contributi aumentano nella classe di età 70-79 anni, nella misura del 26% e del 20% rispettivamente per uomini e donne ed infine raggiungono il massimo tra gli 80 e gli 89 anni di vita con livelli rispettivamente pari al 37 e al 44%.

Assai significativo è anche il contributo spiegato dalla riduzione della mortalità oltre i 90 anni di vita: pari al 10% tra gli uomini e pari a un quarto del guadagno complessivo tra le donne (ISTAT 2017, ISTAT 2019).

Ed è anche significativa la demografia dei centenari: oggi abbiamo quasi 16 mila centenari: rispetto al 2006, quando i centenari erano poco più di 10 mila, c’è stato un incremento che sfiora il 60%. Secondo i censimenti nel 1921 c’erano solo 51 centenari, che salgono a 122 nel 1951 e a 207 nel 1971. Il grande balzo avviene a partire dagli anni settanta: il censimento del 1981 contò 976 centenari che raggiunsero i 2.548 casi nel ’91, i 5.233 nel 2001 ed infine i 15 mila nel 2011. Secondo le previsioni dell’Istat, nel 2050 i centenari dovrebbero essere circa 157 mila, con un rapporto di quasi tre femmine per un maschio (Mari, 2017; Boia, 2006).

Secondo una recente ricerca statistica sul limite biologico della vita umana, se fino a ottant’anni il rischio di mortalità cresce esponenzialmente ed a velocità costante, dopo quell’età decelera e, superati i centocinque anni (sono i cosiddetti semi-supercentenari), la curva della mortalità non sale più, si ferma. Ovviamente ciò non significa che non c’è il rischio di morire, ma semplicemente che tale rischio non cresce, fermandosi allo 0,475% (e con una aspettativa di vita ulteriore pari a 1,55 anni): questo livello costante, chiamato plateau, unito al fatto che per le generazioni più giovani i livelli di mortalità sono leggermente più bassi, suggerisce che la longevità umana sta ancora aumentando e che non è stato ancora raggiunto un suo limite, ammettendo – vexata quaestio – che esso esista (Barbi et al., 2018).

Il secondo motivo, più qualitativo, è dato dal netto miglioramento delle complessive condizioni funzionali e di salute della fascia di età compresa tra i 65 ed i 75 anni: secondo i geriatri italiani (congresso SIGG del 2018) ormai un 65enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 40-45enne di 30 anni fa ed un 75enne quella di un individuo che aveva 55 anni nel 1980 (Y Chang et al., 2019). Inoltre nella stessa autopercezione come nella percezione culturale collettiva la definizione di anziano tende ad essere allontanata e spinta verso età sempre più elevate: secondo una ricerca infatti, appare che il 35% degli italiani con più di 15 anni si definiscano adolescenti (5%) oppure giovani (30%) mentre nella stessa popolazione coloro che hanno meno di trent’anni non superano il 20%. Peraltro, solo il 15% si riconosce anziano, anche se il 23% della popolazione ha più di 65 anni.

D’altronde, quasi nessuno sembra “ammettere” la vecchiaia. Infatti solo un ultrasessantacinquenne su due si definisce anziano; inoltre, come mostra un’ulteriore indagine condotta precedentemente, la vecchiaia comincerebbe solo dopo gli 80 anni, in pratica sfiorando paradossalmente il limite dell’età media della vita in Italia. In tutto ciò gioca anche una evidente “giovanilizzazione” delle mentalità e dei comportamenti dei sessantenni e settantenni odierni visibile, ad esempio, nei consumi e nelle relazioni, così come nelle credenze e nei valori di riferimento (Diamanti, 2007; Matteo, 2016; Aime et al.,2017).

Più anni alla vita, ma meno vita agli anni?

Tuttavia l’invecchiamento “giovanil-longevo” presenta anche il suo lato oscuro, trascinando un carico sempre maggiore di patologie croniche, comprese quelle disabilitanti. È quanto emerge dallo studio annuale del Global Burden of Disease, che analizza le patologie valutandone la prevalenza, l’incidenza e gli anni interessati per 328 cause in 195 paesi fin dal 1990. Dal complesso dei dati raccolti emerge che la situazione in Italia, almeno rispetto ad una parte d’Europa, va sensibilmente peggiorando (The Lancet, 2017).

Lo studio è la più approfondita indagine su livelli e tendenze dei cosiddetti YLDs (years lived with disability), cioè gli anni vissuti in un cattivo stato di salute o in condizioni di disabilità. Gli YLDs sono cresciuti globalmente del 42,3% – trascinati soprattutto dalla crescita demografica e dall’invecchiamento della popolazione e presenti in particolare nella fascia di età compresa tra i 40 ed i 69 anni – e la tendenza non risparmia comunque l’Italia, dove la variazione è pari al 20,2%, ciò comportando quasi un trentennio, mediamente, di vita all’insegna di una qualche disabilità.

Si moltiplica ovunque la multimorbilità, cioè la compresenza di più patologie, che ovviamente grava soprattutto sulla popolazione in età avanzata (ma non risparmiando quella più giovane). Guardando in dettaglio al nostro Paese, le prime dieci cause di YLDs sono (in ordine decrescente di diffusione): l’Alzheimer, l’ipoacusia, i dolori cervicali, le altre patologie muscolo-scheletriche, il mal di schiena, la cefalea, gli stati ansiosi, le cadute, il diabete, i disordini depressivi maggiori. Buona parte delle citate cause sono con ogni evidenza age related.

Va sottolineato l’Alzheimer, demenza degenerativa con un notorio impatto sociale assai pesante in termini di caregiving: in Italia, il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione, di cui circa 600 mila con demenza di Alzheimer e circa tre milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza, mentre l’età è il principale fattore di rischio dato che la prevalenza è circa dell’8% negli ultra 65enni e sale ad oltre il 20% dopo gli ottanta anni.

Ma attenzione va anche data alla forte crescita in Italia – tra le principali patologie disabilitanti – del diabete e dell’ipoacusia (cresciute negli ultimi dieci anni rispettivamente del 29 e del 17%). Interessante è anche il confronto con il Giappone e i principali paesi europei (Spagna, Francia, Germania, Regno Unito). Circa il primo (The Guardian, 2012), che nel 2060 avrà il 40% della popolazione con più di 65 anni, gli YLDs mutano, nel senso che l’Alzheimer è decisamente al primo posto e con un tasso di crescita superiore a quello italiano, mentre al secondo posto pesano le altre patologie muscolo-scheletriche. Nei quattro paesi europei citati manca invece l’Alzheimer tra le prime dieci cause di YLDs, pur essendo comunque presenti varie patologie età-correlate (ed essendo inoltre la Germania un paese con una percentuale di anziani vicina a quella italiana: ma qui è l’ipoacusia a segnare la crescita maggiore).

Secondo l’Osservatorio nazionale sulla salute, nelle regioni italiane, le malattie croniche l’anno scorso hanno interessato quasi il 40% della popolazione, cioè 24 milioni di italiani dei quali 12,5 milioni con multicronicità. Le proiezioni indicano che tra dieci anni, nel 2028, il numero di malati cronici salirà a 25 milioni, mentre i multicronici saranno 14 milioni. Attualmente si stima che in Italia si spendano, complessivamente, circa 66,7 miliardi per la cronicità; stando alle proiezioni effettuate sulla base degli scenari demografici futuri elaborati dall’Istat ed ipotizzando una prevalenza stabile nelle diverse classi di età, nel 2028 la spesa sfiorerà i 71 miliardi di euro (secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le malattie croniche sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi” e richiederanno l’impegno di circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale).

L’allarme epidemiologico

La letteratura epidemiologica aveva finora prodotto tre ipotesi circa il rapporto tra morbilità, invecchiamento e mortalità:

- La prima (compression of morbidity, proposta nel 1980) pensa ottimisticamente ad uno spostamento verso gli anni terminali delle patologie con conseguente aumento dei tempi di vita vissuti in modo sostanzialmente sano, realizzando in pratica il duplice, felice obiettivo di aggiungere anni alla vita ma anche vita agli anni

- La seconda (expansion of morbidity) ritiene all’opposto che l’aumento della longevità trascini anche un aumento degli anni vissuti in cattive condizioni di salute. Secondo i sostenitori di questa seconda tesi “Quando la mortalità diminuisce perché le persone sopravvivono più a lungo con una malattia, piuttosto che perché le persone hanno meno probabilità di contrarre una malattia, ci sarà un’espansione della morbilità”, per cui “la compressione della morbilità è un’idea interessante. Le persone aspirano a vivere in buona salute e morire senza soffrire, senza malacompressione della morbilità può essere illusoria quanto l’immoralità. Non sembra che ci stiamo muovendo verso un mondo in cui si muore senza sperimentare malattie, perdite di funzionamento e disabilità” (Crimmins et al., 2011)

- Infine una terza ipotesi intermedia (dynamic equilibrium) prevede una sorta di status quo in cui, malgrado la crescita delle patologie, la mortalità calerebbe per la migliore gestione medicale delle patologie stesse (“minore gravità delle morbilità”).

Ma la ricerca empirica sembra oggi proporre un ulteriore quadro – più pessimistico, chiamato infatti la double expansion of morbidity (DEM) – dove non solo gli indubbi guadagni di vita sono appesantiti dal peggioramento delle condizioni di salute, ma in cui addirittura vi è una crescente anticipazione delle malattie croniche che così riducono nettamente (“in alto ed in basso” nelle biografie individuali) il numero di anni mediamente vissuti in buona salute. Più in dettaglio, in Italia, è stato calcolato che dal 2000 al 2014 il numero medio di anni vissuti nella cronicità è cresciuto di 6,4, di cui 3,4 anni dovuti all’allungarsi della vita e tre da imputare alla precocizzazione delle malattie croniche (da 56,5 anni a 53,5: ma è già dal trentacinquesimo anno – cinque anni prima della media europea – che tendono a crescere in Italia le patologie disabilitanti) (Atella et. al., 2017).

L’ipotesi esplicativa è che sulle generazioni dei cosiddetti giovani adulti pesino oggi in maniera crescente e perversa possibilità economiche e lavorative ridotte ed incerte, stili di vita e consumi alimentari meno salubri, realtà ambientali deteriorate (specie urbane, ove gioca pesantemente l’inquinamento dell’aria) e quindi maggiormente patogenetiche.

Infatti, secondo uno studio epidemiologico condotto dall’University Medical Center di Utrecht e dal National Institute for Public Health dei Paesi Bassi che ha seguito oltre seimila persone per un ventennio misurandone periodicamente i principali fattori di rischio cardiovascolare, “La prevalenza di sovrappeso, obesità ed ipertensione è aumentata con l’età in tutte le generazioni, ma in generale le generazioni più recenti hanno avuto, ad un’età simile, una prevalenza più alta di questi fattori di rischio rispetto alle generazioni nate dieci anni prima (p < 0,05). I mutamenti generazionali sfavorevoli sono stati più pronunciati per sovrappeso e obesità, presente negli uomini tra ogni generazione, mentre nelle donne soprattutto tra le generazioni più recenti. Abbiamo osservato spostamenti generazionali sfavorevoli nel diabete fra gli uomini ma non tra le donne. In generale, il discorso dei cambiamenti generazionali non risente dello stato socio-economico.

Paradossalmente, conclude la ricerca, dal punto di vista biologico e metabolico ciascuna generazione è “più vecchia” di 15 anni rispetto alla precedente; ciò significa che sarà esposta più a lungo ai danni conseguenti ad obesità e ipertensione e che all’allungamento di vita non corrisponde un allungamento della vita in salute (Hulsegge et al., 2013). Anche negli Stati Uniti, ad esempio, i trentenni risentono di condizioni di salute più scadenti dei loro pari delle generazioni precedenti e la tendenza sembra volgere al peggio.

Dice in particolare il Pew Research Center che “L’ansia e la depressione sono in aumento tra i giovani americani e, sia che soffrano personalmente di queste condizioni o meno, sette adolescenti su dieci oggi li vedono come i problemi maggiori tra i loro coetanei. La preoccupazione per la salute mentale è trasversale alle differenze di genere, razziali e socioeconomiche, con quote più o meno uguali di adolescenti in tutti gruppi demografici che dicono che è una questione significativa per la loro comunità (Horowitz, Graf, 2019).

In conclusione

La realtà demografica e biostatistica si presenta quindi paradossale: l’indubbia longevità deve fare i conti con il doppio movimento biografico delle patologie e delle disabilità, un movimento che non solo si estende elasticamente inseguendo impietosamente l’allungamento della vita, ma aggredisce anche, a ritroso (ed inaspettatamente), le generazioni più giovani, che conoscono una inattesa problematizzazione delle loro condizioni di salute e, più in generale, perfino delle loro condizioni per così dire esistenziali (Schizzerotto et al., 2011). Il tutto con un aggravio di spesa sanitaria pubblica (passata dai 68 miliardi del 2000 ai 113 del 2010, per sfiorare i 120 il prossimo anno).

Naturalmente non si tratta solo di costi economici: la precocizzazione delle disabilità e delle malattie croniche getta ombre sull’evoluzione futura non solo della qualità della vita, anziana e non, ma anche della stessa longevità, nonostante la sempre migliore capacità della medicina di evitare che la morbilità viri rapidamente in mortalità (risolvendola o altrimenti cronicizzandola e contenendola).

Se tali tendenze epidemiologiche dovessero essere confermate, la citata affermazione di Terenzio sulla senectus tornerebbe purtroppo ad essere giustificata e ragionevole, estendendosi perfino alla aetas media. Dimostrando altresì che l’invecchiamento longevo (per tutti o quasi) è un inedito “lusso” sociale costoso, fragile, complesso e soprattutto facilmente reversibile. Specie per un paese come l’Italia “super potenza dell’invecchiamento” seconda solo al Giappone.

Bibliografia

Aime M., Borzani L., (2017), Invecchiano solo gli altri, Torino, Einaudi.

Atella V., Belotti F., Cricelli C., Dankova D., Kopinska J., Palma A., Piano Mortari A., (2017), The “Double Expansion of Morbidity” Hypothesis: Evidence from Italy, Roma, CEIS.

Barbi E., Lagona F., Marsili M., Vaupel J.W., Wachter K.W., (2018), The plateau of human mortality: Demography of longevity pioneers, in Science, USA, American Association for the Advancement of Science, Jun 29;360(6396):1459-1461.

Boia L., (2006), Quand les centenaires seront jeunes, Paris, Les Belles Lettres, Vol. 1.

Chang A.Y., Skirbekk V.F.,Tyrovolas S.,Kassebaum N.J., Dieleman J.L., Measuring population ageing: an analysis of the Global Burden of Disease Study 2017, in Lancet Public Health 2019, Vol. 4, 159–167.

Crimmins E.M., Beltrán-Sánchez H., (2011), Mortality and Morbidity Trends: Is There Compression of Morbidity?, in J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci,Jan, 66B(1), 75–86.

Diamanti I., (2017), Condannati all’ eterna giovinezza, in La Repubblica, Jan 22.

Horowitz JM., Graf N., (2019), Must U.S. Teens See Anxiety and Depression as a Major Problem Among Their Peers, Pew Research Center.

Hulsegge G., Picavet H.S.J., Blokstra A., Nooyens A. C. J, Spiikerman A. M. V., Van der Schouw Y. T., H. A. Smit, Verschuren W. M. M., (2013), Today’s adult generations are less healthy than their predecessors: generation shifts in metabolic risk factors: the Doentichem Cohort Study, in European Journal of Preventive Cardiology, Sep; 21(9):1134-44.

ISTAT (2016), Indicatori di mortalità della popolazione residente anno 2016.

ISTAT (2019), Stime per l’anno 2018- Indicatori demografici.

Mari D., (2017), A spasso con i centenari, Milano, Il Saggiatore.

Matteo A., (2016), Tutti muoiono troppo giovani, Catanzaro, Rubbettino.

Rapporto Osservasalute 2019 , Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane.

Schizzerotto A., Trivellato U., Sartor N., a cura di, (2011), Generazioni diseguali. Le condizioni di vita dei giovani di ieri e di oggi: un confronto, Bologna, Il Mulino.

The Lancet, (2017), The Global Burden of Disease Stduy 2016, Vol. 390, n.10100, 1083-1464.

2012, Japan population to shrink by a third by 2060, Support The Guardian, 30 Jan.